Le carte da gioco, di origine orientale, compaiono in Europa durante il Medio Evo, dove vengono menzionate con commenti violentemente riprovatori, in quanto fin dall’inizio furono considerate uno strumento del diavolo. Nel XV secolo dettero il via ad una curiosa variante: i Tarocchi. Formati da 78 carte, erano suddivisi in due sottogruppi: il primo di 22 carte illustrate con figure simboliche, anticamente chiamate Trionfi, e dall’Ottocento Arcani maggiori, il secondo in 56 carte suddivise in 4 serie che in Italia avevano come insegna coppe, danari, bastoni e spade, con quattro figure per ciascuno, comprese quindi le Regine. Il termine “Trionfo” si rifà certamente alle sfilate di carri allegorici comuni nel Rinascimento e menzionate anche dal Petrarca. I documenti più antichi che testimoniano la presenza di questo tipo di carte sono due inventari datati 1442, e provenienti dal ducato Estense di Ferrara. Si trattava di carte costosissime, perché dipinte a mano e rivestite di foglia d’oro e, sfatando una leggenda che li vuole nati in Egitto a scopi divinatori, erano destinate esclusivamente al gioco, sia partite sia indovinelli. L’uso cartomantico dei Tarocchi risale invece al XIX secolo.

Le carte da gioco, di origine orientale, compaiono in Europa durante il Medio Evo, dove vengono menzionate con commenti violentemente riprovatori, in quanto fin dall’inizio furono considerate uno strumento del diavolo. Nel XV secolo dettero il via ad una curiosa variante: i Tarocchi. Formati da 78 carte, erano suddivisi in due sottogruppi: il primo di 22 carte illustrate con figure simboliche, anticamente chiamate Trionfi, e dall’Ottocento Arcani maggiori, il secondo in 56 carte suddivise in 4 serie che in Italia avevano come insegna coppe, danari, bastoni e spade, con quattro figure per ciascuno, comprese quindi le Regine. Il termine “Trionfo” si rifà certamente alle sfilate di carri allegorici comuni nel Rinascimento e menzionate anche dal Petrarca. I documenti più antichi che testimoniano la presenza di questo tipo di carte sono due inventari datati 1442, e provenienti dal ducato Estense di Ferrara. Si trattava di carte costosissime, perché dipinte a mano e rivestite di foglia d’oro e, sfatando una leggenda che li vuole nati in Egitto a scopi divinatori, erano destinate esclusivamente al gioco, sia partite sia indovinelli. L’uso cartomantico dei Tarocchi risale invece al XIX secolo. Il mazzo più completo che ci sia pervenuto fu realizzato non prima del 1450. Viene comunemente chiamato Visconti - Sforza, perché le due famiglie erano legate nel governo del ducato di Milano, ed è conservato in tre gruppi separati all'Accademia Carrara di Bergamo, alla Pierpont Morgan Library di New York, mentre 13 carte sono di proprietà della famiglia Colleoni di Bergamo. Un altro splendido mazzo, molto ben conservato e composto da 67 carte, è quello detto “Visconti di Modrone”, realizzato tra il 1441 e il 1447 per Filippo Maria Visconti di Milano.

Il mazzo più completo che ci sia pervenuto fu realizzato non prima del 1450. Viene comunemente chiamato Visconti - Sforza, perché le due famiglie erano legate nel governo del ducato di Milano, ed è conservato in tre gruppi separati all'Accademia Carrara di Bergamo, alla Pierpont Morgan Library di New York, mentre 13 carte sono di proprietà della famiglia Colleoni di Bergamo. Un altro splendido mazzo, molto ben conservato e composto da 67 carte, è quello detto “Visconti di Modrone”, realizzato tra il 1441 e il 1447 per Filippo Maria Visconti di Milano. La moda contemporanea si dispiega nei costumi delle figure dei Tarocchi ed evidenzia in modo chiaro la differenza per classi sociali nel Quattrocento, tra dame e cavalieri, famigli, religiosi, ricchi e poveri. Molti personaggi indossano abiti sontuosi che si inseriscono bene nello stile del Gotico internazionale, un momento di passaggio tra Medioevo e Rinascimento in cui l’arte e la moda dispiegano le forme allungate caratteristiche dello stile gotico, pur temperandole con la tendenza all’equilibrio tipica del Rinascimento. Nel periodo menzionato, erano obbligatori per la donna lo strascico e le maniche lunghe fino a terra. Questo tipo di sopravveste era detta in Italia Pellanda e in Francia Opelande, ed era un capo pesante e sontuoso, accollato e spesso foderato di pelliccia. Un tipico esempio di questa moda si trova nella figura dell’Imperatrice, seduta in trono con un velo giallo e una corona in testa, con una sopravveste in tessuto d’oro ricamata, le maniche ad ala foderate di blu sopra una veste anch’essa blu.

La moda contemporanea si dispiega nei costumi delle figure dei Tarocchi ed evidenzia in modo chiaro la differenza per classi sociali nel Quattrocento, tra dame e cavalieri, famigli, religiosi, ricchi e poveri. Molti personaggi indossano abiti sontuosi che si inseriscono bene nello stile del Gotico internazionale, un momento di passaggio tra Medioevo e Rinascimento in cui l’arte e la moda dispiegano le forme allungate caratteristiche dello stile gotico, pur temperandole con la tendenza all’equilibrio tipica del Rinascimento. Nel periodo menzionato, erano obbligatori per la donna lo strascico e le maniche lunghe fino a terra. Questo tipo di sopravveste era detta in Italia Pellanda e in Francia Opelande, ed era un capo pesante e sontuoso, accollato e spesso foderato di pelliccia. Un tipico esempio di questa moda si trova nella figura dell’Imperatrice, seduta in trono con un velo giallo e una corona in testa, con una sopravveste in tessuto d’oro ricamata, le maniche ad ala foderate di blu sopra una veste anch’essa blu.  I guanti che la donna porta erano considerati un simbolo di nobiltà e un accessorio precluso alle classi più basse, perché costosissimi. Conosciuti fin dall’antichità (ne sono stati trovati un paio anche nella tomba del Faraone Tutankhamon) rinacquero nel Medioevo con la cavalleria e furono portati anche dal clero. Solitamente in tessuto, a volte riccamente ornato di gemme, potevano anche essere fabbricati in cuoio pesante per sostenere gli artigli adunchi dei falconi usati per la caccia. Li si donava alle donne come pegno nuziale. Sulla veste dell’Imperatrice dei Tarocchi sono ricamati scritte e stemmi, abitudine comune fin dal medioevo: in questo caso compaiono lo stemma e il motto Visconteo “à bon droyt” assieme ai simboli araldici della famiglia, come il sole raggiante, tre anelli con diamanti intrecciati, il biscione. L’anello era un simbolo importante d’eternità noto fin dai tempi dei romani, ed era usato anche dal Pontefice, nel qual caso era detto Anello Piscatorio o del Pescatore. Veniva rotto dopo la sua morte. Al diamante invece si attribuiva il potere magico di rendere invincibili.

I guanti che la donna porta erano considerati un simbolo di nobiltà e un accessorio precluso alle classi più basse, perché costosissimi. Conosciuti fin dall’antichità (ne sono stati trovati un paio anche nella tomba del Faraone Tutankhamon) rinacquero nel Medioevo con la cavalleria e furono portati anche dal clero. Solitamente in tessuto, a volte riccamente ornato di gemme, potevano anche essere fabbricati in cuoio pesante per sostenere gli artigli adunchi dei falconi usati per la caccia. Li si donava alle donne come pegno nuziale. Sulla veste dell’Imperatrice dei Tarocchi sono ricamati scritte e stemmi, abitudine comune fin dal medioevo: in questo caso compaiono lo stemma e il motto Visconteo “à bon droyt” assieme ai simboli araldici della famiglia, come il sole raggiante, tre anelli con diamanti intrecciati, il biscione. L’anello era un simbolo importante d’eternità noto fin dai tempi dei romani, ed era usato anche dal Pontefice, nel qual caso era detto Anello Piscatorio o del Pescatore. Veniva rotto dopo la sua morte. Al diamante invece si attribuiva il potere magico di rendere invincibili.  Un’altra figura emblematica dei Tarocchi e ancora misteriosa nel suo significato, è il Bagatto o Giocoliere. Se ne ritrova un prototipo anche nel “De Sphaera” il bellissimo trattato astrologico rinascimentale conservato alla Biblioteca Estense di Modena. L’uomo vestito con un abito corto, elegante, dai colori vivacissimi, è seduto davanti a un tavolo con un bicchiere, un coltello e un altro oggetto di non facile interpretazione. L’enorme cappello che porta è in linea con la grandezza dei copricapi del periodo. Il rosso e il verde erano tipici colori diffusi tra Medioevo e Rinascimento. Il simbolismo cromatico era importante: in un contemporaneo “Trattato dei colori, nelle armi, nelle livree e nelle divise” l’oro, il bianco, il cremisi, il verde e l’azzurro erano considerate tinte nobili. Mentre l’oro era filato, gli altri colori provenivano da piante o insetti rari e costosi ed erano inevitabilmente associati al vestire lussuoso. Non a caso il popolo minuto era chiamato “gente grigia", a causa delle tinte smorte e poco pregiate dei loro abiti. Nello stesso periodo che qui si tratta, mille combinazioni diverse potevano essere presenti sulla stessa veste con righe, doghe (strisce larghe) scacchi. IlBagato è un giocoliere di strada? Un re del carnevale? Non sappiamo. La parola ha forse origini latine e significa “figura da poco, bagatella”; non a caso nel gioco del Tarocco questa era la carta di minor valore.

Un’altra figura emblematica dei Tarocchi e ancora misteriosa nel suo significato, è il Bagatto o Giocoliere. Se ne ritrova un prototipo anche nel “De Sphaera” il bellissimo trattato astrologico rinascimentale conservato alla Biblioteca Estense di Modena. L’uomo vestito con un abito corto, elegante, dai colori vivacissimi, è seduto davanti a un tavolo con un bicchiere, un coltello e un altro oggetto di non facile interpretazione. L’enorme cappello che porta è in linea con la grandezza dei copricapi del periodo. Il rosso e il verde erano tipici colori diffusi tra Medioevo e Rinascimento. Il simbolismo cromatico era importante: in un contemporaneo “Trattato dei colori, nelle armi, nelle livree e nelle divise” l’oro, il bianco, il cremisi, il verde e l’azzurro erano considerate tinte nobili. Mentre l’oro era filato, gli altri colori provenivano da piante o insetti rari e costosi ed erano inevitabilmente associati al vestire lussuoso. Non a caso il popolo minuto era chiamato “gente grigia", a causa delle tinte smorte e poco pregiate dei loro abiti. Nello stesso periodo che qui si tratta, mille combinazioni diverse potevano essere presenti sulla stessa veste con righe, doghe (strisce larghe) scacchi. IlBagato è un giocoliere di strada? Un re del carnevale? Non sappiamo. La parola ha forse origini latine e significa “figura da poco, bagatella”; non a caso nel gioco del Tarocco questa era la carta di minor valore.  Nei Trionfi sono ricordati anche gli individui più sfortunati relegati ai margini della società: il Matto, un mendicante gozzuto, evidente allusione all'ipertrofia della ghiandola tiroidea, allora tipica malattia dei montanari delle zone prealpine con scarsa presenza di iodio. Il Matto indossa una camicia rattoppata, unico indumento della gente povera, un paio di mutande, delle calze sfondate. Chi era ridotto in miseria infatti mancava di un guardaroba completo: veste di sotto, veste di sopra, mantello, scarpe, per non parlare della pelliccia. Né la migliorata condizione delle città aveva attutito il fenomeno della povertà: nel 1457 il registro delle imposte di Firenze considerava circa 3000 famiglie fiorentine “miserabili” ed esenti da tasse, ossia quasi il 29% del totale, mentre solo 227 famiglie versavano all’erario più di 10 fiorini, praticamente poco più del 2% dell’intera popolazione che contava circa 90.000 abitanti. La figura della pazzia si ritrova spesso nelle rappresentazioni medievali dei Vizi che furono associati alle Virtù, come nei notissimi affreschi di Giotto nella Cappella Scrovegni a Padova, e può essere coronata da una ghirlanda irta di penne.

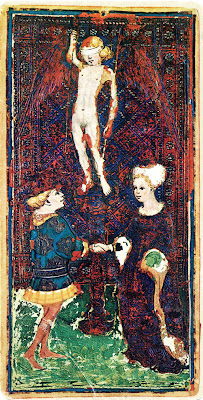

Nei Trionfi sono ricordati anche gli individui più sfortunati relegati ai margini della società: il Matto, un mendicante gozzuto, evidente allusione all'ipertrofia della ghiandola tiroidea, allora tipica malattia dei montanari delle zone prealpine con scarsa presenza di iodio. Il Matto indossa una camicia rattoppata, unico indumento della gente povera, un paio di mutande, delle calze sfondate. Chi era ridotto in miseria infatti mancava di un guardaroba completo: veste di sotto, veste di sopra, mantello, scarpe, per non parlare della pelliccia. Né la migliorata condizione delle città aveva attutito il fenomeno della povertà: nel 1457 il registro delle imposte di Firenze considerava circa 3000 famiglie fiorentine “miserabili” ed esenti da tasse, ossia quasi il 29% del totale, mentre solo 227 famiglie versavano all’erario più di 10 fiorini, praticamente poco più del 2% dell’intera popolazione che contava circa 90.000 abitanti. La figura della pazzia si ritrova spesso nelle rappresentazioni medievali dei Vizi che furono associati alle Virtù, come nei notissimi affreschi di Giotto nella Cappella Scrovegni a Padova, e può essere coronata da una ghirlanda irta di penne.  I giovani uomini (come i fanti) sono raffigurati in abiti corti, mentre quelli lunghi erano destinati ai notabili, ai medici, agli insegnanti. Nel Tarocco dell’Innamorato due giovani elegantemente vestiti, in piedi in un giardino, si porgono la mano; un cupido bendato, ritto su una fontana, sta per trafiggerli con le sue frecce. Il tema dell’Amore, che era anche alla base della poesia cortese, fiorì in pieno durante il Rinascimento; la cerimonia descritta in questa carta è quella della “dextrarum iunctio”, promessa eterna rappresentata dall’unione delle mani destre. Il giovane ha veste corta orlata in pelliccia, calze solate (ossia con la suola cucita sotto al piede) e cappello in testa, mentre la sposa ha una lunga sopravveste con maniche ad ala e vita sotto al seno. Sul capo reca la “Sella”, una ricca acconciatura di origine oltremontana che compare in Italia proprio in questo periodo. Questo tipo di pettinatura, sorretta da un castelletto interno e sostanzialmente a forma di corna, raggiungerà verso la metà del secolo una notevole altezza, suscitando critiche e sarcasmi, mentre i monelli si divertivano a bersagliare le signore con lanci di sassi e immondizia.

I giovani uomini (come i fanti) sono raffigurati in abiti corti, mentre quelli lunghi erano destinati ai notabili, ai medici, agli insegnanti. Nel Tarocco dell’Innamorato due giovani elegantemente vestiti, in piedi in un giardino, si porgono la mano; un cupido bendato, ritto su una fontana, sta per trafiggerli con le sue frecce. Il tema dell’Amore, che era anche alla base della poesia cortese, fiorì in pieno durante il Rinascimento; la cerimonia descritta in questa carta è quella della “dextrarum iunctio”, promessa eterna rappresentata dall’unione delle mani destre. Il giovane ha veste corta orlata in pelliccia, calze solate (ossia con la suola cucita sotto al piede) e cappello in testa, mentre la sposa ha una lunga sopravveste con maniche ad ala e vita sotto al seno. Sul capo reca la “Sella”, una ricca acconciatura di origine oltremontana che compare in Italia proprio in questo periodo. Questo tipo di pettinatura, sorretta da un castelletto interno e sostanzialmente a forma di corna, raggiungerà verso la metà del secolo una notevole altezza, suscitando critiche e sarcasmi, mentre i monelli si divertivano a bersagliare le signore con lanci di sassi e immondizia.

Sempre collegato alla povertà è invece L’Eremita, un vecchio con la barba bianca, che cammina tenendo in mano una clessidra e appoggiandosi ad un bastone. Probabilmente derivato da Diogene, il filosofo cinico che viveva dentro una botte, e imparentato col pianeta Saturno che rappresenta la morte e il tempo che passa, l’eremita è abbigliato con una “veste grave” tipica degli uomini anziani.

L’Appeso è un uomo impiccato a testa in giù. La terribile pena veniva effettivamente comminata nel Medioevo e nel Rinascimento a chi si rendeva colpevole di tradimento. Con questa denominazione si indicavano una serie di crimini che andavano dal fallimento fraudolento, alla falsificazione di denaro, alla corruzione, alla malversazione, all’assassinio. Il comune denominatore era il tradimento nei riguardi delle istituzioni e della comunità, vissuto come la rottura di un patto sociale che minava alla base le regole della convivenza cittadina. La pena infamante poteva essere anche sancita in effigie, se il criminale era latitante, e si realizzava sui muri delle piazze a monito della popolazione. L’autore dell’Appeso aveva quindi molti esempi da copiare; l’uomo è vestito solo delle calze braghe e di una camicia di lino bianco: rara occasione per poter vedere quest’ultimo indumento, che solitamente scompariva sotto i vestiti.

La figura più curiosa dei Trionfi è quella della Papessa, una donna seduta sul trono, con saio marrone cinto da un cordone a tre nodi (forse appartenente all’ordine delle Umiliate) e in testa un velo bianco, sormontato dal copricapo papale a forma ogivale detto Triregno, al giorno d’oggi non più in uso. Esso era cinto da tre corone che rappresentavano la sovranità della Chiesa universale. La leggenda dice che una donna, Giovanna, ebbe l’ardire di salire sul soglio di Pietro; incinta, partorì durante una processione e fu linciata dalla folla. Questa strana carta che di fatto ribadisce il potere femminile sulla Chiesa cattolica, probabilmente un riferimento alle antiche dee pagane, è tuttora presente nei Tarocchi marsigliesi col significato divinatorio di introspezione e saggezza.

La figura più curiosa dei Trionfi è quella della Papessa, una donna seduta sul trono, con saio marrone cinto da un cordone a tre nodi (forse appartenente all’ordine delle Umiliate) e in testa un velo bianco, sormontato dal copricapo papale a forma ogivale detto Triregno, al giorno d’oggi non più in uso. Esso era cinto da tre corone che rappresentavano la sovranità della Chiesa universale. La leggenda dice che una donna, Giovanna, ebbe l’ardire di salire sul soglio di Pietro; incinta, partorì durante una processione e fu linciata dalla folla. Questa strana carta che di fatto ribadisce il potere femminile sulla Chiesa cattolica, probabilmente un riferimento alle antiche dee pagane, è tuttora presente nei Tarocchi marsigliesi col significato divinatorio di introspezione e saggezza.

Con l’invenzione della stampa le carte miniate furono lentamente abbandonate in favore di un prodotto più economico realizzato con matrici xilografiche. In epoca successiva si diffusero in Francia i Tarocchi detti “Marsigliesi” che di fatto imitavano modelli milanesi che dalla Lombardia irradiarono in territorio francese. Pur non avendo riferimenti precisi, sappiamo che uno dei mazzi più antichi fu stampato da Claude Burdel nel 1751. Gli abiti sono ancora del tipo rinascimentale, e quindi arcaici. Nei classicheggianti Tarocchi di Besançon, realizzati da Nicolas Laudier e Pierre Isnard nel 1746, le figure della Papessa e del Papa furono trasformate in Giunone e Giove, a causa dell’evidente blasfemia che associava il gioco a figure di religiosi. Dalla fine del XVIII secolo in poi le carte furono utilizzate anche a scopi divinatori e si arricchirono di simboli magici che si rifacevano alla Cabala.

Bibliografia:

Autori vari, I tarocchi, gioco e magia alla corte degli Estensi, Nuova Alfa editoriale, Bologna, 1987

Bianca Maria Rizzoli, Tarocchi. Storia e significato simbolico, Antonio Vallardi, Milano, 1997